- 日本語

- ENGLISH

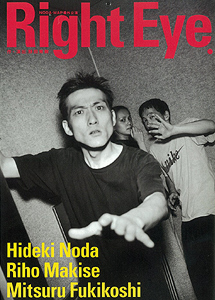

Right Eye

演劇はどう転がっても、嘘八百の世界であり、「事実に基づいた」などと言ったところで、つくられたもの=作為からは逃れられない。

この芝居は、自分の稀有な体験から書き始めた。生涯に一度と思った。その生涯というのは、私の生涯だから、そこでとどまっていればいいものを、そこがモノ書きの生来の卑しさであろうか、他人の生涯までひきずりこんだ。

この芝居には、いくつかの実名とエピソードが登場する。とりわけ、今は亡き、一人の若き報道写真家の名が出てくる。こと、彼に関しては、どこまでが本当でどこからが嘘か、わからぬようにしてしまった。私は書き終えた時、演劇は作為なのだからそれでいいと思っていた。だが、彼の生家である佐賀県武雄の実家を訪れ、彼ののこした膨大な写真を目の前にした時、今度ばかりはしてはいけない事をした気がした。

その若い魂は、まだ生々しいぬくもりをこちらに感じさせるほど、力強い写真を撮っていた。その写真が、彼の作為というものが、まだこうも生々しく息をしている以上、私の作為で踏みにじっていいものだろうか、作為の自由をふりかざし、人を踏みにじる、私こそパパラッチである。

まさしく、これから皆さんが御覧になるこの芝居の中でおこるできごとが、本当に私におこってしまったのである。

これは見世物小屋の前口上と同じで、これから御覧になれば、それはハッキリとすることなのだが、その若き報道写真家から、少しでも美しいイメージを感じとるとすれば、それは皆な彼の作為=写真に由来するものであり、ギョッとするような醜いイメージを彼の中に見るとすれば、それは皆な私がでっちあげた私の悪意=演劇である。

それでも、私はこの芝居を見せようとするし、皆さんはのぞこうとする。その正体は、人間の好奇心であろう。これから舞台の上にそのバケモノが現れる。ただ見世物小屋と違うのは、お代をすでにとってしまっているところだ。見てのお帰りではない。見たらお帰り、である。(公演パンフレットより)

野田秀樹